Gustave Caillebotte – Jeune homme au piano

Baudelaire, la musique, des poètes, des poèmes…

La musique

Charles Baudelaire

La musique souvent me prend comme une mer !

Vers ma pâle étoile,

Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,

Je mets à la voile ;

La poitrine en avant et les poumons gonflés

Comme de la toile,

J’escalade le dos des flots amoncelés

Que la nuit me voile ;

Je sens vibrer en moi toutes les passions

D’un vaisseau qui souffre ;

Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l’immense gouffre

Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir

De mon désespoir !

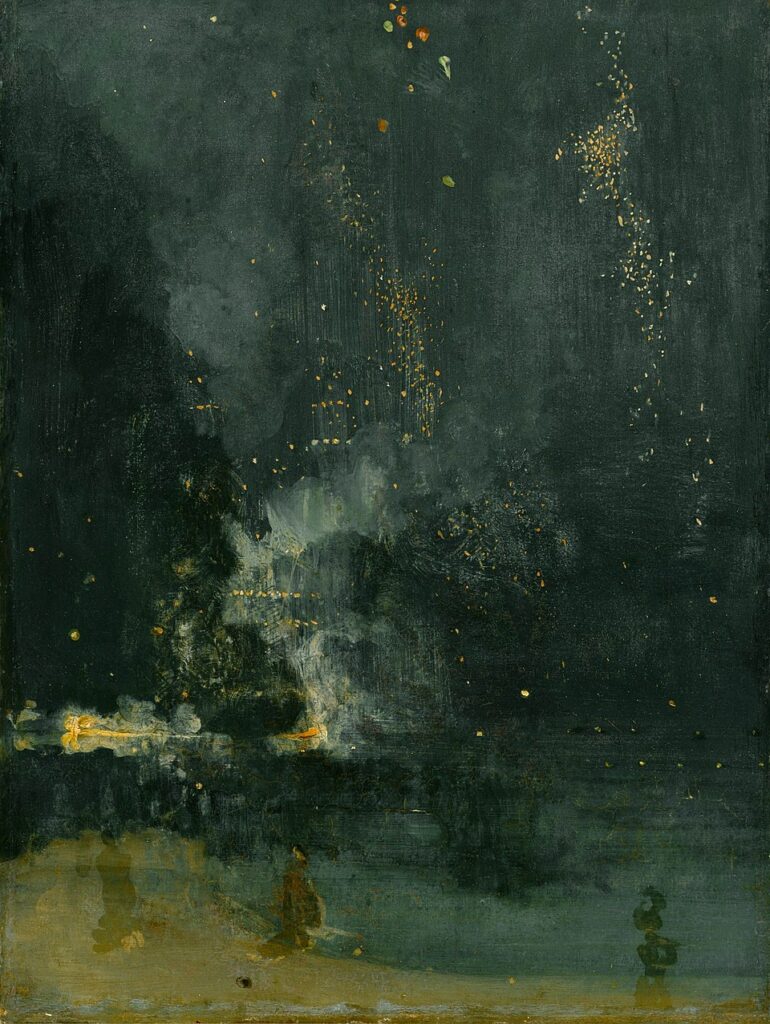

James Abbott McNeill Whistler – Nocturne in Black and Gold, the Falling Rocket

Harmonie du soir

Charles Baudelaire

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir ;

Valse mélancolique et langoureux vertige !

Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir ;

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige ;

Valse mélancolique et langoureux vertige !

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.

Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige,

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir !

Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir ;

Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir,

Du passé lumineux recueille tout vestige !

Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige…

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !

Crédit Photo : Madeleine Cafedjian

D’autres poètes et la musique…

Art poétique

Paul Verlaine

De la musique avant toute chose,

Et pour cela préfère l’Impair

Plus vague et plus soluble dans l’air,

Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Il faut aussi que tu n’ailles point

Choisir tes mots sans quelque méprise :

Rien de plus cher que la chanson grise

Où l’Indécis au Précis se joint.

C’est des beaux yeux derrière des voiles,

C’est le grand jour tremblant de midi,

C’est, par un ciel d’automne attiédi,

Le bleu fouillis des claires étoiles !

Car nous voulons la Nuance encor,

Pas la Couleur, rien que la nuance !

Oh ! la nuance seule fiance

Le rêve au rêve et la flûte au cor !

Fuis du plus loin la Pointe assassine,

L’Esprit cruel et le Rire impur,

Qui font pleurer les yeux de l’Azur,

Et tout cet ail de basse cuisine !

Prends l’éloquence et tords-lui son cou !

Tu feras bien, en train d’énergie,

De rendre un peu la Rime assagie.

Si l’on n’y veille, elle ira jusqu’où ?

Ô qui dira les torts de la Rime ?

Quel enfant sourd ou quel nègre fou

Nous a forgé ce bijou d’un sou

Qui sonne creux et faux sous la lime ?

De la musique encore et toujours !

Que ton vers soit la chose envolée

Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée

Vers d’autres cieux à d’autres amours.

Que ton vers soit la bonne aventure

Éparse au vent crispé du matin

Qui va fleurant la menthe et le thym…

Et tout le reste est littérature.

Le Bord de la Mer a Palavas ou L’Artiste Devant la Mer – Gustave Courbet

À la musique

Arthur Rimbaud

Place de la Gare, à Charleville.

Sur la place taillée en mesquines pelouses,

Square où tout est correct, les arbres et les fleurs,

Tous les bourgeois poussifs qu’étranglent les chaleurs

Portent, les jeudis soirs, leurs bêtises jalouses.

– L’orchestre militaire, au milieu du jardin,

Balance ses schakos dans la Valse des fifres :

Autour, aux premiers rangs, parade le gandin ;

Le notaire pend à ses breloques à chiffres.

Des rentiers à lorgnons soulignent tous les couacs :

Les gros bureaux bouffis traînant leurs grosses dames

Auprès desquelles vont, officieux cornacs,

Celles dont les volants ont des airs de réclames ;

Sur les bancs verts, des clubs d’épiciers retraités

Qui tisonnent le sable avec leur canne à pomme,

Fort sérieusement discutent les traités,

Puis prisent en argent, et reprennent : » En somme !… »

Épatant sur son banc les rondeurs de ses reins,

Un bourgeois à boutons clairs, bedaine flamande,

Savoure son onnaing d’où le tabac par brins

Déborde – vous savez, c’est de la contrebande ; –

Le long des gazons verts ricanent les voyous ;

Et, rendus amoureux par le chant des trombones,

Très naïfs, et fumant des roses, les pioupious

Caressent les bébés pour enjôler les bonnes…

– Moi, je suis, débraillé comme un étudiant,

Sous les marronniers verts les alertes fillettes :

Elles le savent bien ; et tournent en riant,

Vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes.

Je ne dis pas un mot : je regarde toujours

La chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles :

Je suis, sous le corsage et les frêles atours,

Le dos divin après la courbe des épaules.

J’ai bientôt déniché la bottine, le bas…

– Je reconstruis les corps, brûlé de belles fièvres.

Elles me trouvent drôle et se parlent tout bas…

– Et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres…

Auxerre : le kiosque à musique édifié en 1893

Musique

Théodore de Banville

Dans un coin de la ville ancienne disparue,

Depuis douze ans bientôt passés, j’habite, rue

De l’Éperon, au rez-de-chaussée, un très vieil

Hôtel, hanté par les oiseaux et le soleil.

Du côté du jardin, les ailes familières

Emplissent de frissons les feuillages des lierres;

Mais, hélas! on entend, dès que revient le jour,

De bien autres chanteurs du côté de la cour,

Où force malheureux, affligés d’un catarrhe,

Miaulent avec rage en pinçant la guitare,

Bande qui fait la joie et l’ornement des cours.

Là sont des béquillards, des aveugles, des sourds.

Blêmes comme Pierrot, verts comme des pistaches

Des gens à chapeaux mous, des masques à moustaches

Chantent des airs, hélas! — car tels sont leurs talents,

Qu’ils ne sauront jamais, quand ils vivraient mille ans.

Tel, pareil à ces morts échoués à la Morgue,

Tourne la manivelle indécente de l’orgue

Ou, triste comme un vieil acteur de l’Odéon,

Tourmente le soufflet du faible accordéon,

Et tel, car c’est encore une façon plus nette,

De sa bouche sans dents mord une clarinette.

Celui-là fait pleurer l’âme du violon

En jouant du Lecocq ou du Bach, c’est selon,

Et tous chantent! — Déesse adorable, ô Musique!

Ces types accomplis de la hideur physique

Chantent d’un cœur tranquille. Oh! comme ils chantent faux

Et de leurs pantalons soulignant les défauts

Toutes les fanges, par les balais reculées,

Baisent avec amour leurs bottes éculées.

Cependant, tels qu’ils sont, déguenillés, maudits,

Je les aime, ces noirs mendiants, ces bandits

Que l’âpre faim déchire et sur qui les cieux pleuvent,

Parce que sous la nue ils chantent comme ils peuvent,

Oiseaux boiteux qu’en vain sollicite l’azur,

Parce que je ne sais quel souvenir obscur

De la Lyre frémit dans leur voix étouffée

Et qu’ils sont, comme moi, de la race d’Orphée.

Ces gueux, plus enroués qu’une meute aux abois,

Ressemblent à des loups qui pleurent dans les bois

Et, parmi ces faiseurs de trilles et de gammes,

Du matin jusqu’au soir grouillent des tas de femmes.

Des fillettes à l’œil déjà noyé d’amour

Sur un rythme dansant font sonner leur tambour,

Et des vieilles sans nombre aux allures fossiles

Convulsent en chantant leurs faces imbéciles,

Gémissent avec des sanglots et des hoquets

Et portent leurs petits roulés en des paquets.

C’est la procession de tous les monstres. L’une

Montre sur son visage une pâleur de lune

Et, comme un lac, s’argente, et l’autre, au nez camard,

A sur sa joue en feu des rougeurs de homard.

Rien n’est plus effrayant à voir que les structures

Et les corps abolis de ces caricatures;

Et pourtant, quand leurs voix font leur bruit énervant

Comme les grincements de l’orage et du vent,

Avec leurs fronts hideux que les bises meurtrissent,

Dans leur misère ces chanteuses m’attendrissent

Et sans être offensé de leurs chants criminels,

Je les contemple avec des regards fraternels.

Une surtout, pareille à quelque étrange fée,

Pâle, jaune, recuite et d’un mouchoir coiffée.

Au fond de ses yeux bleus tout petits, dont le tour

Est bistré, se lamente un long passé d’amour,

Et sur sa bouche en coup de sabre, le génie

De la femme a gravé sa tranquille ironie.

Sans nul doute elle fut, parmi l’or et les fleurs,

Une Parisienne aux yeux ensorceleurs;

Car le reflet des vieux souvenirs la décore

Et le songeur ému voit trembloter encore

Le triomphe et l’orgueil en son regard terni.

Je la nomme souvent: la vieille Gavarni,

Car je crois la revoir parmi ces aquarelles

Que le maître peuplait d’âmes surnaturelles,

Et sur le châle où court un frisson d’air subtil,

Je vois distinctement les hachures dont il

Avivait sa peinture avec de l’encre rouge.

Et ce mince lambeau qui grelotte et qui bouge,

Où parfois le soleil jette un fuyant éclair,

Étoffe tristement décolorée, a l’air

Des drapeaux devenus haillons, que la Victoire

Avait jadis enflés dans la bataille noire,

Alors que les clairons sonnaient dans l’air fumant,

Et que les vieux soldats gardent pieusement.

Le marchand de chansons – Auguste Xavier Leprince

Adagio

François Coppée

La rue était déserte et donnait sur les champs

Quand j’allais voir l’été les beaux soleils couchants

Avec le rêve aimé qui partout m’accompagne,

Je la suivais toujours pour gagner la campagne,

Et j’avais remarqué que, dans une maison

Qui fait l’angle et qui tient, ainsi qu’une prison,

Fermée au vent du soir son étroite persienne,

Toujours à la même heure, une musicienne

Mystérieuse, et qui sans doute habitait là,

Jouait l’adagio de la sonate en la.

Le ciel se nuançait de vert tendre et de rose.

La rue était déserte ; et le flâneur morose

Et triste, comme sont souvent les amoureux,

Qui passait, l’œil fixé sur les gazons poudreux,

Toujours à la même heure, avait pris l’habitude

D’entendre ce vieil air dans cette solitude.

Le piano chantait sourd, doux, attendrissant,

Rempli du souvenir douloureux de l’absent

Et reprochant tout bas les anciennes extases.

Et moi, je devinais des fleurs dans de grands vases,

Des parfums, un profond et funèbre miroir,

Un portrait d’homme à l’œil fier, magnétique et noir,

Des plis majestueux dans les tentures sombres,

Une lampe d’argent, discrète, sous les ombres,

Le vieux clavier s’offrant dans sa froide pâleur,

Et, dans cette atmosphère émue, une douleur

Épanouie au charme ineffable et physique

Du silence, de la fraîcheur, de la musique.

Le piano chantait toujours plus bas, plus bas.

Puis, un certain soir d’août, je ne l’entendis pas.

Depuis, je mène ailleurs mes promenades lentes.

Moi qui hais et qui fuis les foules turbulentes,

Je regrette parfois ce vieux coin négligé.

Mais la vieille ruelle a, dit-on, bien changé :

Les enfants d’alentour y vont jouer aux billes,

Et d’autres pianos l’emplissent de quadrilles.

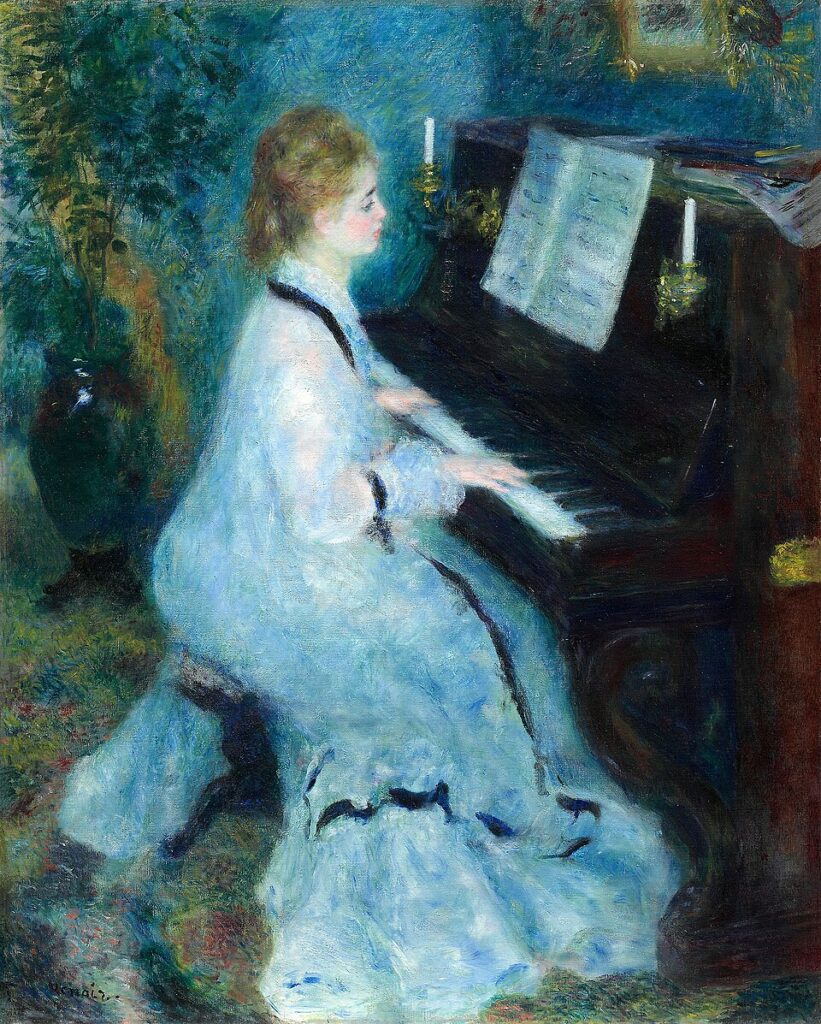

Femme au piano, en 1875–1876, par Pierre-Auguste Renoir